速度對玩家來說是不容妥協,所以連外接固態硬碟也要自選零件來DIY,再合理不過。

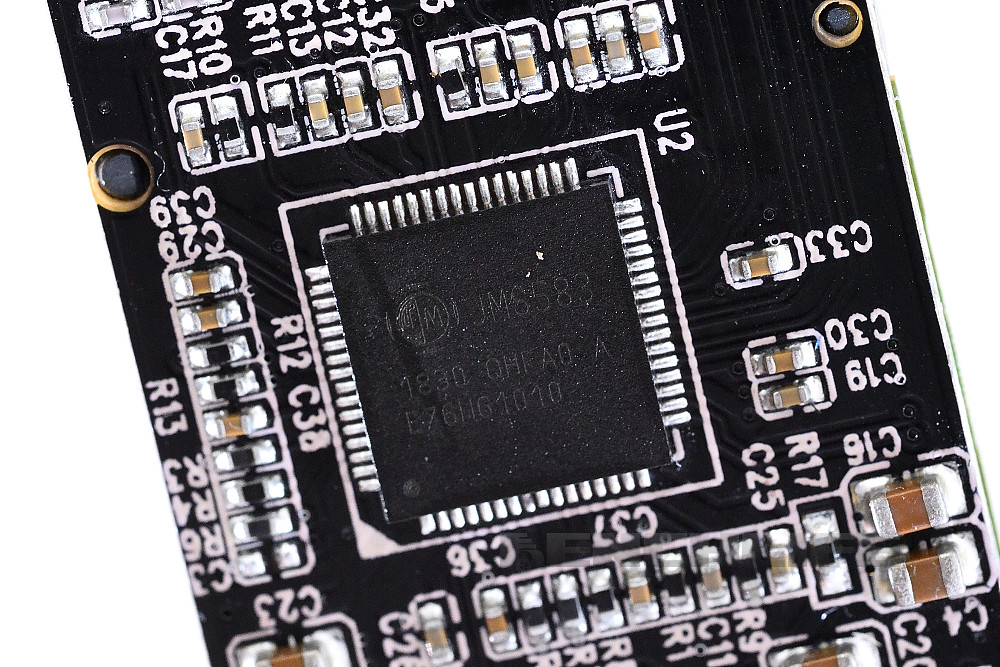

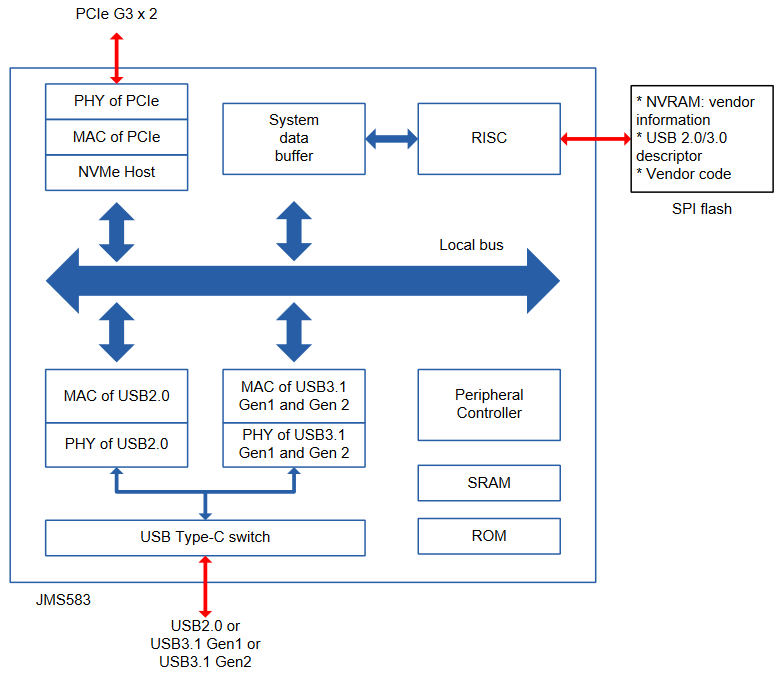

Computes 2018 展覽前夕,橋接晶片主要供應商之一 JMicron,率先發表市場首款 USB 3.1 Gen 2 轉 PCIe NVMe 橋接晶片,其型號為 JMS583。與以往各式相同用途橋接器不同的是,先前那些 USB 3.1 Gen 2 / 1 橋接器,都只能支援 SATA 6Gb/s 介面磁碟裝置,無論機構形式為 2.5 吋、M.2 或 mSATA 皆然。而 JMS583 卻是能讓 M.2 形式 PCIe NVMe 介面固態硬碟,化身為 USB 3.1 Gen 2 外接裝置來使用,傳輸速度可以往上推升突破 1000MB/s 關卡。

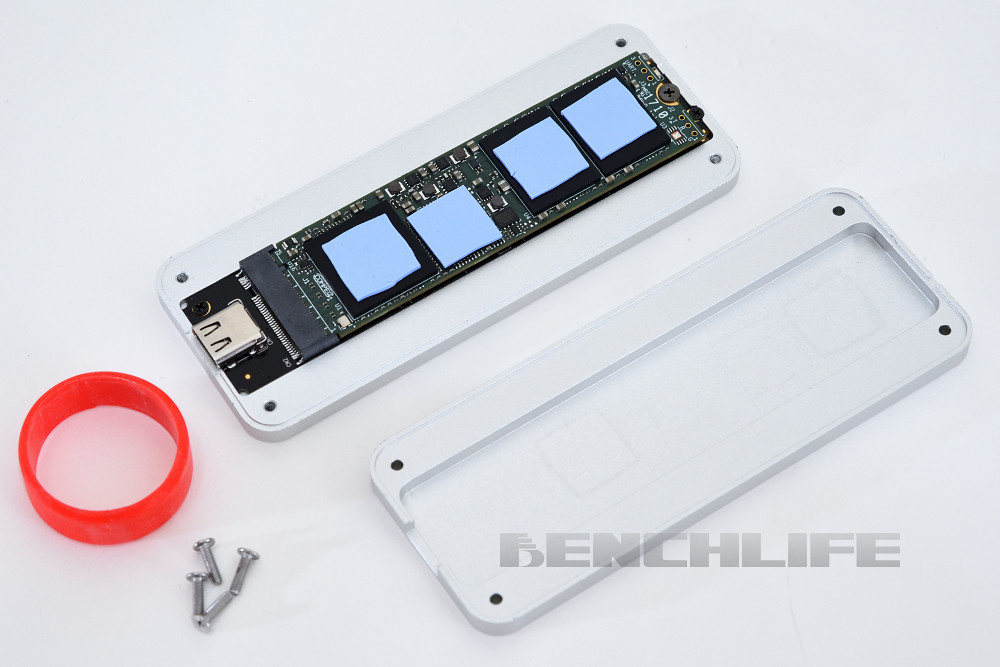

採用 JMicron 此 JMS583 解決方案的廠商之中,中國品牌 Jeyi(佳翼)導入速度算是最快之一,在 Computex 2018 展覽結束後不久隨即開始出貨。在觀望一陣子之後,因緣際會我們也順手買個 Jeyi 的 i9 Plus 來玩玩,所以才有這篇簡單聊聊的文章。內容非關 Jeyi 這製品優劣,也不加以試驗各主控制器差異,如 AMD 與 Intel 晶片組內建、ASMedia 控制器等。單純和大家小小分享(壓著太久,實在也沒什麼好研究探討的點…),除了品牌外接固態硬碟這選項,像 JMicron 之類橋接器外接盒解決方案,能帶來何等使用體驗。

JMS583 設計規格為 USB 3.1 Gen 2(10Gbps)轉 PCIe 3.0 x2,支援 NVMe v1.3 版規範、TRIM、UASP 傳輸模式,USB 端理論可用頻寬上限約為 1250MB/s。反觀先前那些橋接 SATA 6Gb/s 的晶片,即便是 USB 3.1 Gen 2 也只能提供約 570MB/s 速度(SATA 6Gb/s 先天瓶頸),USB 3.1 Gen 1 更只有 450MB/s 左右(基於 UASP 傳輸模式),因此 USB 3.1 Gen 2 轉 PCIe NVMe 方案自然受到玩家關注。而除了 JMicron 搶先推出之外,近乎寡占第三方 USB 3.1 Gen 2 控制器市場的 ASMedia,也推出了同規格等級產品 ASM2362。

當前普遍常見應用,是如同 Jeyi 這樣做成 M.2 固態硬碟外接盒,依品牌、型號而定,可以安裝 M.2 Type 2242~22110 不等尺寸固態硬碟模組。而在未來,是否會出現支援 U.2 介面的 2.5 吋外接盒產品,這或許不無可能吧,畢竟其介面訊號通訊層亦為 PCIe NVMe。接著實際簡單把玩部分,測試平台與 i9 Plus 統一使用相同的固態硬碟,簡化環境變數來作為示範。

測試平台

- 處理器:Intel Core i5-9600K

- 主機板:ASUS ROG Maximus XI Gene

- 記憶體:G.SKill Trident Z RGB DC(F4-3200C14D-64GTZDC)

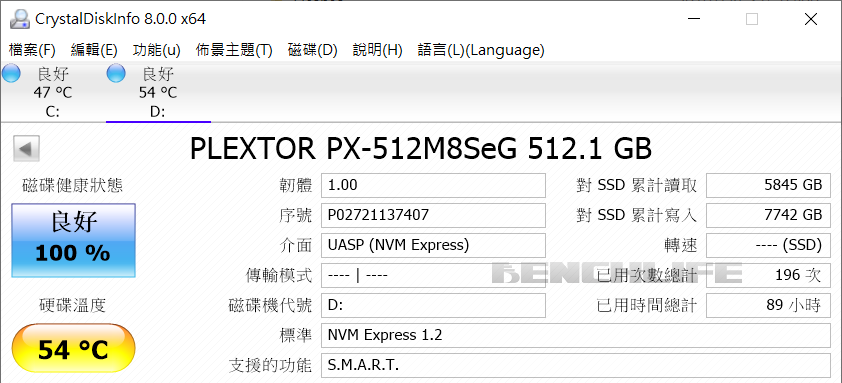

- 磁碟:Plextor M8Se 系列 512GB

- 作業系統:Microsoft Windows 10 Pro 64bit

所測得最佳速度為讀取跨越 1000MB/s 門檻,寫入則是在 800MB/s 之上,同樣出現在 TxBENCH。這僅只止於牛刀小試而已,因為特別是在寫入速度部分,i9 Plus 或說 JMS583 其實能有更好的表現,固態硬碟本質性能為之關鍵。畢竟 M8Se 系列 512GB 容量版本,表定最佳寫入速度本來不過就 1000MB/s,經過橋接器之後出現不等幅度折損,這點是可以理解之。更遑論在大量資料寫入時,當 SLC 快取飽和之後,其真實寫入速度只有 400~450MB/s 左右,這和我們的檔案傳輸試驗結果相仿,大致上是合乎預期。

USB 3.1 Gen 2 to PCIe NVMe

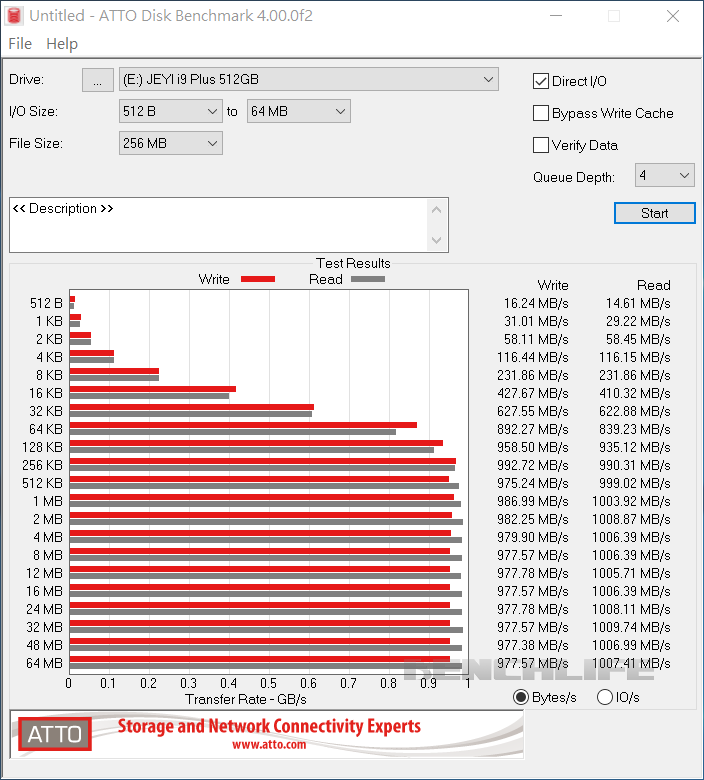

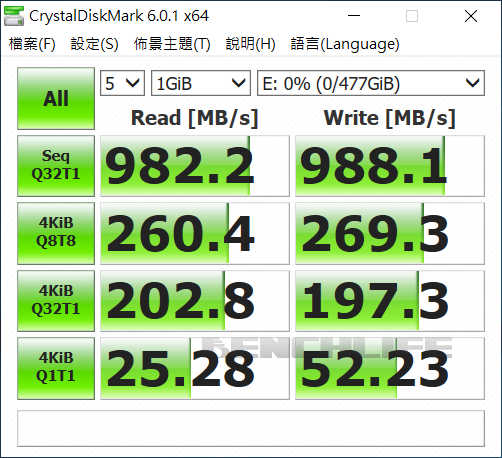

事實上,我們剛收到 i9 Plus 的時候曾隨意把玩過一番,當時安裝採用 MLC 顆粒的模組,在其他硬體環境試驗結果如下。不難看出,其寫入速度相對好上一截,這意味想要這類解決方案提供何等性能體驗,你餵了它吃什麼固態硬碟也為之關鍵。速度快固然讓人振奮,考慮入手前也別忘了系統平台搭配性或說用途效益,畢竟如果和它交換資料的不過是單一硬碟,那麼速度體驗必然會大打折扣。除非你只想用在讀取居多的情境上,好吧,那麼初次寫入 / 偶爾更新資料慢了點,倒也還能接受。

以上供大家參考之,現在固態硬碟並不貴,加上買個這類外接盒充其量只要新台幣 1,000 元左右,如果有興趣就也來玩玩吧!