Computex 2025 期間,ROG 攤位的周邊區主秀又是一把被分層拆解的鍵盤。

為什麼說又呢?因為Computex 2024 展出的是規格弄到極致,甚至結合了聲學概念的 Azoth Extreme,而今年展出被分層拆解展示的則是本文的主角 Falcata !

從收到 ROG Falcata 的包裝開始,深深的感受到 Falcata 的不一樣,相對於許多鍵盤的包裝,Falcata 太厚太重了一點;而打開的過程就像是拆開一個精美包裝的玩具禮盒一般…

兩個布套裝載的兩塊本體,然後下面的配件包一盒一盒的,有小工具加螺絲組一盒、有底座組一盒還有線材相關的也是一盒,可以想見玩家在拆封的階段那種興奮與探索的樂趣,可以說在鍵盤產品上很難得一見。

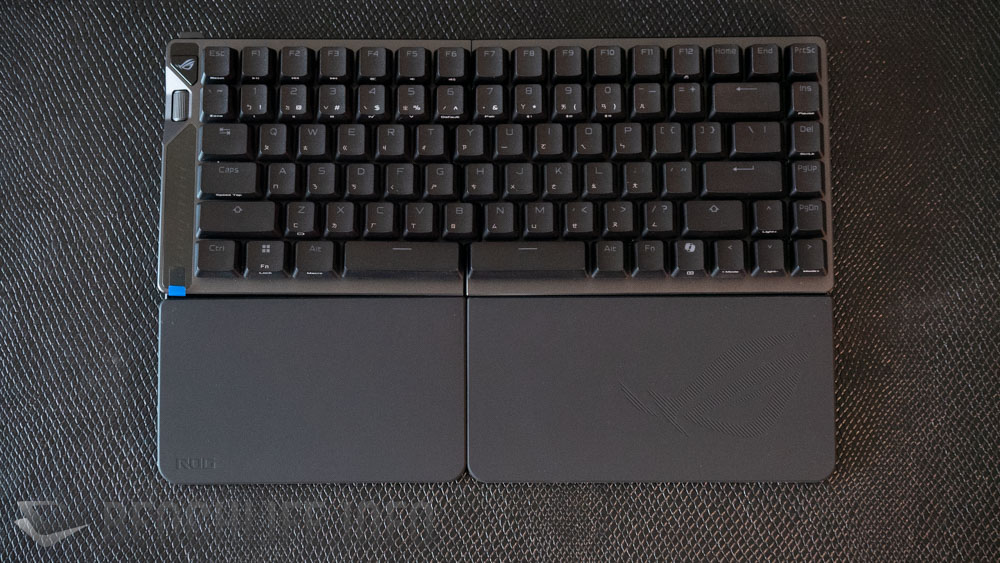

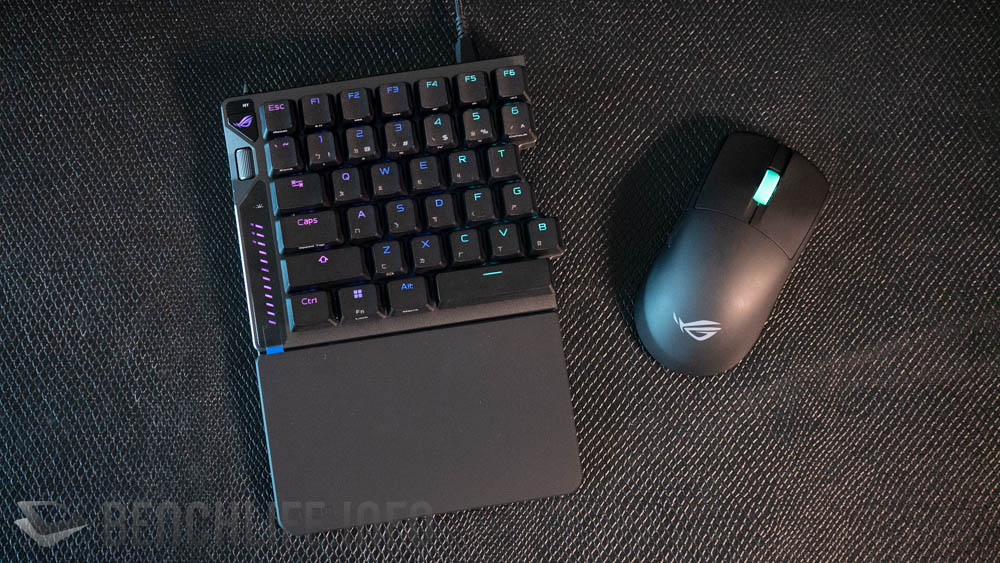

先簡單的看一下 ROG Falcata 組合後的狀態,可以看見本體是一個 75% 鍵盤,並且結合相當大的手托結構構成,當然玩家可以透過自己的需要決定是否安裝手托,安裝手托前 Falcata 本體是個相對輕盈易掌握的小尺寸鍵盤,而安裝手托後則能有較為安定的桌面使用體驗,ROG 等於提供了兩種甚至更多的方式(還有左邊裝右邊不裝、右邊裝左邊不裝…)讓玩家自行決定

ROG Falcata 作為分離式鍵盤,其本體在左手這一塊,所以以往多數鍵盤會放置在右側的多媒體滾輪、資訊顯示框,在 Falcata 身上都移動到了最左方。

上方的 ROG 圖案為滾輪功能切換開關,也就是滾輪本體不單單只是控制音量這個功能,這個我們後面驅動程式階段再詳說。

左右鍵盤的連結採用較為保守的線材連結方式,ROG 在這裡提供了兩條長度不同的線,以供不同需要的玩家選擇使用,而筆者實測後,如果真的有很誇張的需要,也是能使用更長更長的 USB-C 線來代替啦… 另外,ROG 這組線材多出來的那條,是可以拿來給行動電源用的,給很不想浪費線材的你一個參考。

左本體的右上方則收納著 ROG Speednova 8K 接收器,而在線材包裝內,則有一個線材延長用的連接座(帶固定夾)以及 USB-A 轉 USB-C 的轉接頭,能讓玩家的桌面佈置變得更為舒適簡潔,即使桌機放的位置太遠或對無線應用有所干擾,只要透過延長線材並且將接收器安裝上連接座,也能打造一個效能與整潔兼備的使用場景。

右本體上方可以看到有三個連結模式的切換開關,ROG Falcata 支援 Bluetooth 5、2.4GHz 以及 USB 2.0,不過我想那個開關才是吸引你的東西吧?那個是 ROG Rapid Trigger 的開關,藉由這個開關,玩家可以快速切換一般觸發狀態或是 ROG Rapid Trigger。這個 Rapid Trigger 是透過 Falcata 搭載的 ROG HFX v2 磁軸與 ROG 特製的霍爾傳感器,在軟體設定後,能指定任一按鍵實現最高 0.1mm 的抬起距離,這個我們後面繼續聊。

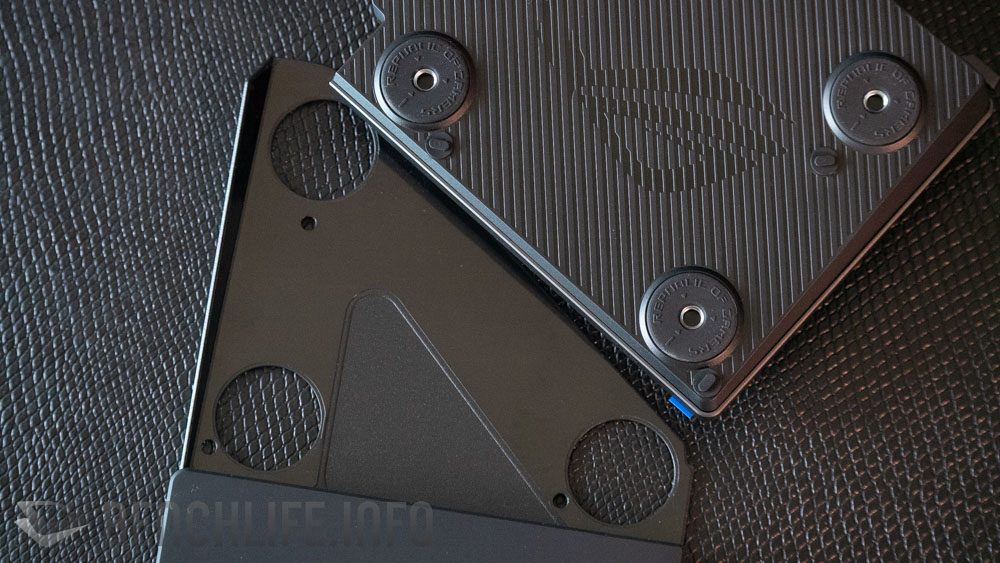

ROG Falcata 有著複雜度多層結構,主要是為了給予玩家穩定、扎實的使用感受,本體並不是一個非常有重量甚至可以說輕盈的鍵盤,畢竟兩塊結合起來為一個 75% 鍵盤,對於遊戲玩家而言可能會有偏輕的可能;針對這個問題,ROG 給 Falcata 的使用者多一個選擇,一個碩大、且穩定到不行的金屬手托底版,並且採用了硬連結的方式讓他們結合。

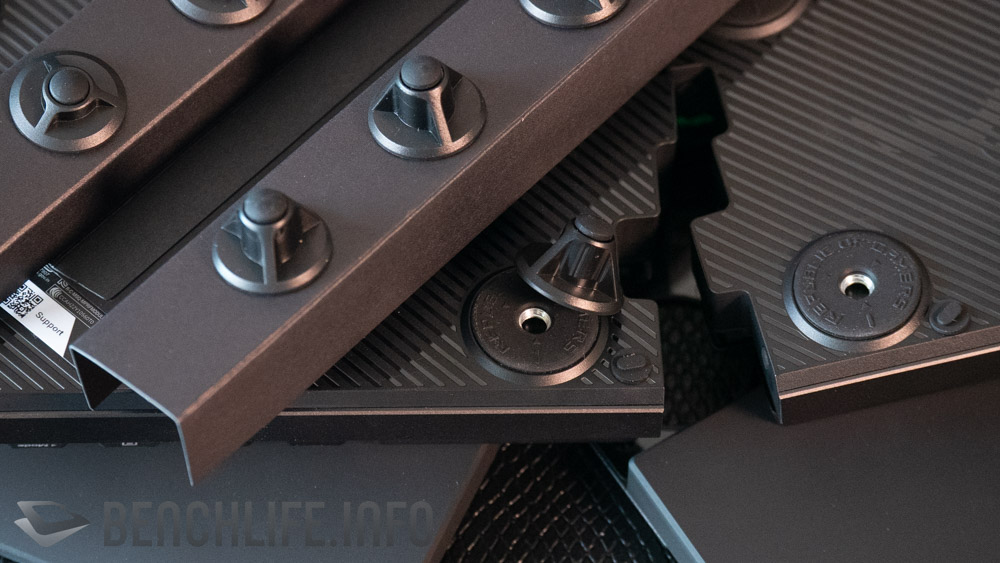

也由於這層特別的結構設計,ROG Falcata 並沒有傳統的轉軸式鍵盤腳,取而代之的是轉入式的橡膠腳墊,在包裝中有獨立一盒,提供兩種高度選擇,包含無安裝等於有三種高度,玩家可以針對自己的需要去做選擇;值得注意的是,由於是分離式鍵盤,透過每一邊各四個安裝位置,玩家可以實現各種有趣的角度方案,像是中間分裂處調整成隆起的人體工學角度,或是前低後高的方式也能搭建起來。

腳座安裝決定好後,再來就是決定一下要不要安裝手托,由於採用比較麻煩的硬連結方式,我建議就是安照日常使用需求比例去決定,如果本身就是會倚賴手托或是打遊戲比例較高的,我就會建議直接安裝上去;如果是日常辦公用途且沒手托需要的,則可以選擇另外購買手托搭配,這樣鍵盤使用起來比較輕鬆(可以亂推、亂放…)

安裝手托之前要把腳座附近的塞子先拔起來,然後從大禮包中找到一小包六角螺絲與六角螺絲起子,對準後就一顆一顆鎖緊,至於鎖多緊?別擔心,鎖到底(轉不動)就真的到底(緊)了,不會有扭力上的模糊地帶,對使用者感受這件事上 ROG 還是很用心的。

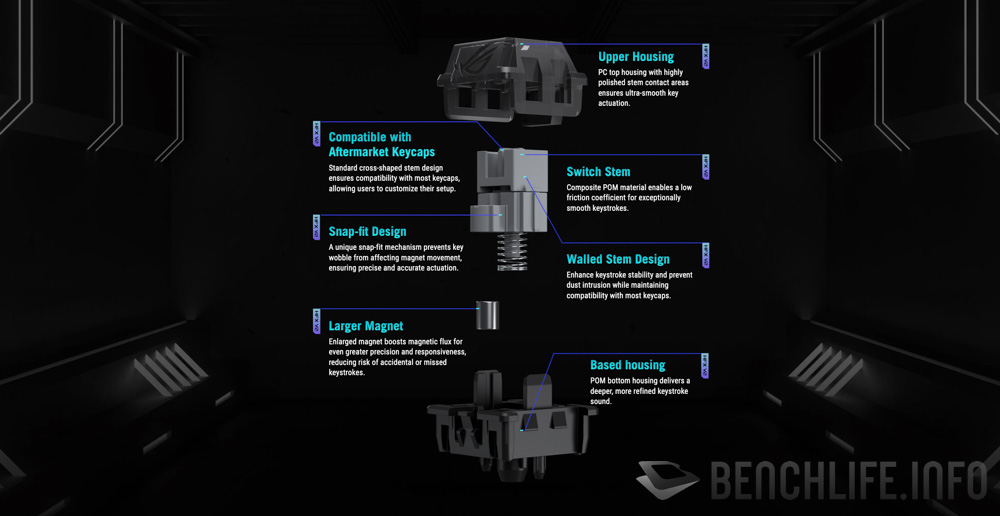

前面提到 ROG Falcata 搭載了 ROG HFX V2 磁軸,除了磁軸的可程式化特性外,ROG HFX V2 強調的莫過於其耐用度與順暢度的優勢,並且還有每次進行行程時的穩定度與精準,在稍微花時間調整參數後,遊戲體驗上真的是覺得很扎實穩定,特別是 FPS 遊戲的 WASD,整體體驗太好了!

但說回日常… 或許最吸我的地方還得是那又亮又飽滿的燈光效果吧…

ROG Falcata 使用 ROG 最新的 Gear LinK 線上免安裝驅動程式作為軟體控制的介面,鍵盤插入電腦就開始引導你進入網頁做設定了,設定好直接關掉即可,不用電腦右下角卡一個圖標在那也沒背景程式叨擾,真的是很不錯的概念。

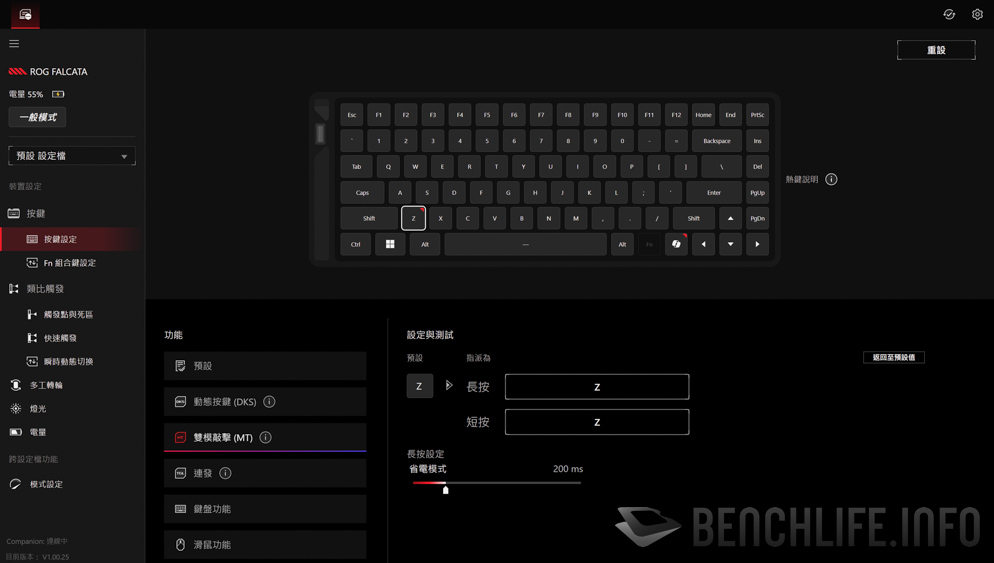

在按鍵部份,『按鍵設定』與『 Fn 組合鍵設定』功能大同小異,僅為觸發方式不同,也就是說在 Falcata 身上變成了每個按鍵都能重新定義功能,哪怕是巨集也沒問題… 然後 Fn 組合後還給了你第二層自訂,基本上每個按鍵都能重新找到自己的新世界,只要你不嫌打字會很麻煩就好,真的超瘋。

在類比觸發項目下,『觸發點與死區』是作為磁軸鍵盤的一個常見應用, 而搭載 ROG HFX V2 的 Falcata 則能做到 0.1 – 3.5 mm 的觸發範圍調整,而最小調整步距更可以達到 0.01mm 之譜 !

『快速觸發』就是我們前面提到的 Rapid Trigger 功能的調整,在這邊可以看到它預設了 WASD 這個 FPS 遊戲的經典移動按鍵,並且也能開啟其他按鍵讓鍵盤切入 Rapid Trigger 模式時能一同開啟;在這個頁面你可以調整 Rapid Trigger 功能開啟後,要啟動了哪些按鍵進入另一個設定檔,以我為例,像是 WASD 與近距離攻擊、切換武器,都會設定成最敏感的程度,而其他帶功能但怕激戰時誤觸的按鍵,例如趴下、斜探頭這些就會將它的觸發點設定到最滿,提供大家一個設定時的參考。

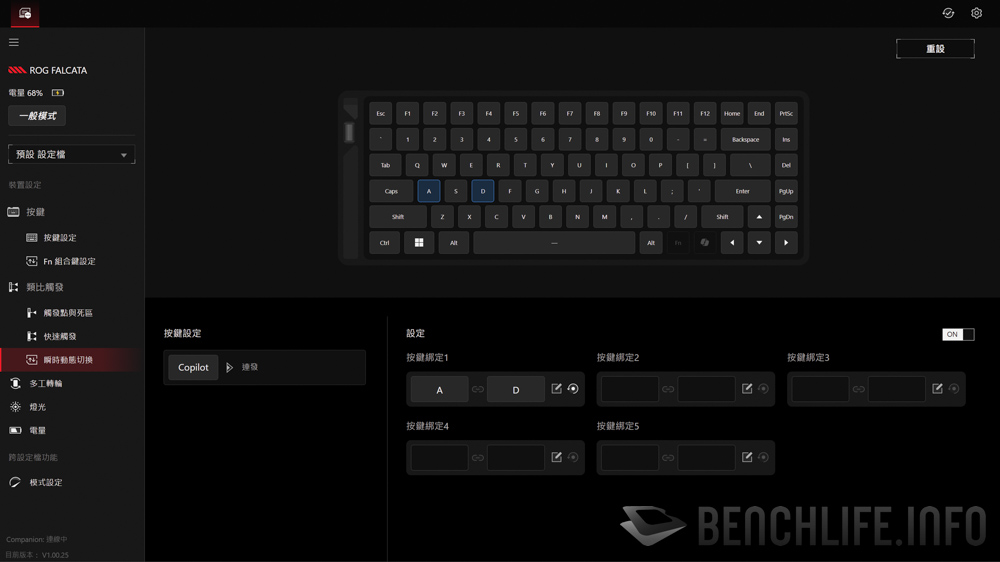

『瞬時動態切換』是為 ROG Speed Tap mode 功能,從介面看到設定 A、D 兩個按鍵可以想像其功能,就是一般 FPS 遊戲走位時,若你在輸入 A 訊號下的狀況下又快速的送出 D 訊號(遊戲中探頭開槍並躲入掩體等狀況),遊戲的人物可能會因此卡住,而透過這個功能則會在抓到後一組訊號輸入時,瞬間放掉上一組訊號,避免形成卡人物的狀況,這功能提供了五組空間給玩家自行組合。

多工轉輪這個項目下就是調整前面提到的,鍵盤最左側的功能轉輪區的功能,可以看到轉輪本體有向下(向左)轉動、點擊、向上(向右)轉動這三個觸動方式,並且透過 ROG 按鈕做系統音量、媒體曲目、鍵盤區亮度調整、快速觸發靈敏度、觸發點以及自定義功能這幾個功能的循環切換,強烈建議剛入手的玩家一定要先認識一下鍵盤本體與軟體上的辨識與操作方式,這樣轉盤單獨使用時會比較清楚明瞭,不至於在循環切換中迷失了想找的功能;另外自訂功能裡面也能加入巨集,實現用左手快速觸發某向可能需要滑鼠複雜配合才能實現的功能等等。

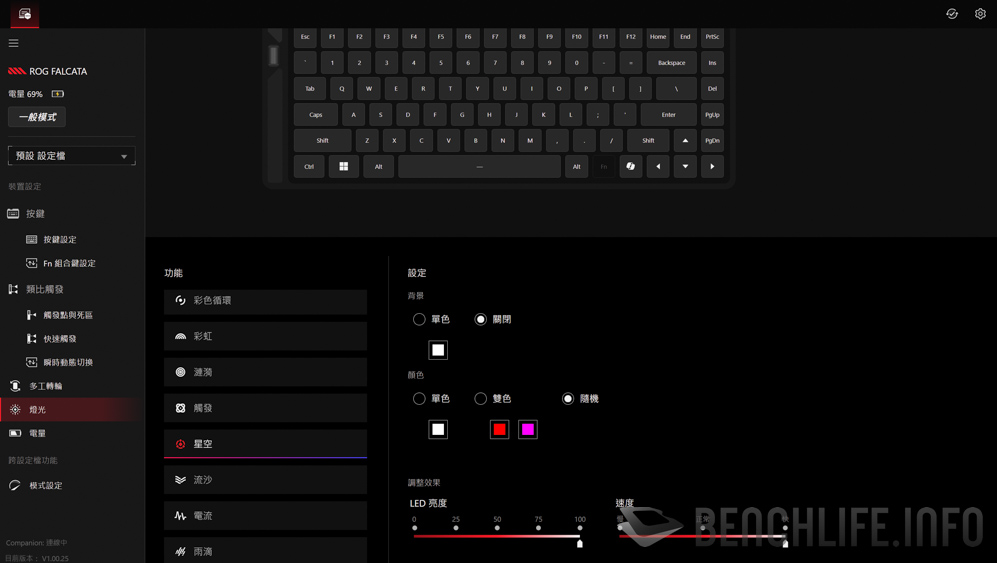

作為一把掛上 ROG 品牌 Logo 的鍵盤,那飽滿絢爛的 RGB 燈珠可是不能少的!燈光項目裡面提供了八種燈光模式,每個模式都提供了簡單明瞭的設定方式。

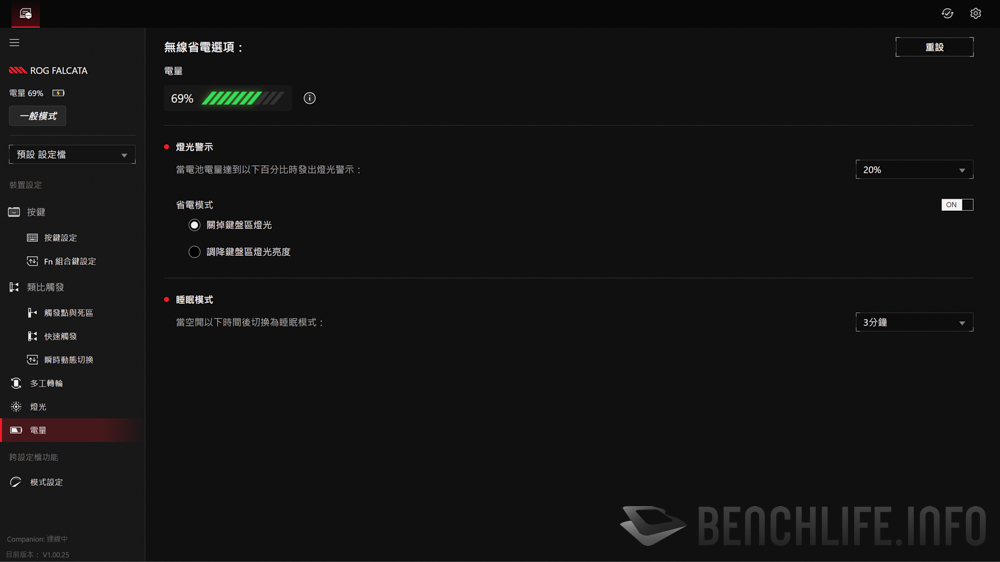

電量項目應該是 ROG 開始踏入無線周邊後最在乎的部分了吧?畢竟激戰到一半突然沒電是很惱人的事情,這裏提供了透過燈光警示低電量的啟動時機調整,以及省電模式的開關與表現方式。

在這邊可以切換三個模式,其中一般模式與 Zone 模式可以透過「Fn + ‘」這個組合作切換,並且除省電模式以外,還能再點進去做個別的模式編輯

我們這邊以 Zone 模式作為範例,點進去後可以看到每個按鍵都能做獨立的回報率調整,而 Zone 模式預設為 FPS 常與按鍵為 8,000Hz,其餘按鍵保持 SPS 智慧省電模式 ,回報率為 250Hz ,並且燈光也會關閉,以讓鍵盤發揮最大的效能;相較之下,一般模式就比較沒那麼激進,同時還是能提供 8,000Hz 的回報率使用,就端看玩家的需要了!

作為 ROG 首款電競分離式鍵盤,我想 Falcata 成了一個過去沒人想過的分離式鍵盤方案:沒有強調分離鍵盤的人體工學優勢,而是跟你探討分離鍵盤在電競戰場上能帶來什麼樣的應用可能性;為了整把鍵盤的穩定度,沒有傳統摺疊腳座與手托,而是採用了硬連結的方式,這件事就說明了 Falcata 不是為了一般得使用者靠攏,它就是為了最為硬派的那路玩家,沒有要妥協也沒有要簡單行事。

至於作為玩家呢?

其實作為一個有點年資的 FPS 玩家,十五年前還有戰隊還有比賽時,就想過為何不能用分離式鍵盤打?雖然後來市場上出現了針對 FPS 遊戲特化過的「鍵盤」,不,容我說那不是鍵盤那是控制器的一種… 那這樣看,ROG Falcata 大概成了市場上少有甚至是僅有為了電競遊戲而特化出來的分離式鍵盤吧?

憑著 ROG 的光環,我想這把鍵盤已經吸引到了一大票玩家的目光了,那容我在這分享最近的日常使用場景:這些日子以來,它大概只有左半邊在正我平常鍵盤的位置上,原因無他,這樣真的很好用,事實上我讓他們倆連接了一條兩公尺長的 USB-C … 畢竟我的使用場景大部分狀況就是剪輯、修圖的左手快捷鍵們,偶爾開個 FPS 遊戲小搞搞,而鍵盤右半側的空間放我的小筆記本跟一支筆剛剛好,大概就是輸入密碼時,需要把右半身從桌面深處請出來會比較麻煩吧,但總之,ROG Falcata 給了我這種喜歡玩弄鍵盤的遊戲玩家一個過去不曾想過的使用場景與感受,敗家之眼,真有你的。